生成AI、組織活用の理想状態

- Sep 12, 2025

- 8 min read

▼ AI活用の理想状態:「空気のように使われる」とは何か

前回までは生成AIの組織での活用法について述べましたが、その先にある理想的な状態について考えてみましょう。それは、生成AIが「空気のように使われる」状態です。

この表現は、AIが特別な技術ではなく、電気や水道のような社会インフラのように、意識することなく当たり前に活用されている状態を指します。つまり、「AIを使う」という行為自体が目的化されるのではなく、ビジネス課題の解決や価値創造の手段として、自然に組み込まれている状態です

。

具体的には、人間とAIの役割分担が最適化され、シームレスな業務統合が実現し、両者が「当たり前のパートナー」として機能している状態を意味します。

▼ 人間の役割とAIの役割の最適な分業

理想的な分業関係では、AIが得意とする論理的処理や大量データの分析、高速なテキスト生成をAIに任せ、人間は戦略的思考、倫理的・社会的な価値判断、ステークホルダーとのコミュニケーション、合意形成に集中できる状態を目指します。

具体例として、市場調査においてAIが膨大な情報収集と初期分析を担当し、人間がその結果を経営戦略の文脈で解釈し、経営陣への提案として再構成する、といった協働が挙げられます。AIが「情報処理エンジン」として機能し、人間が「意味づけと価値創造」を担う役割分担です。

重要なのは、AIに丸投げするのではなく、人間の判断力や創造性を活かしながら、AIの処理能力を最大限に活用することです。この分業により、個人の生産性は飛躍的に向上し、同時により付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。

――――

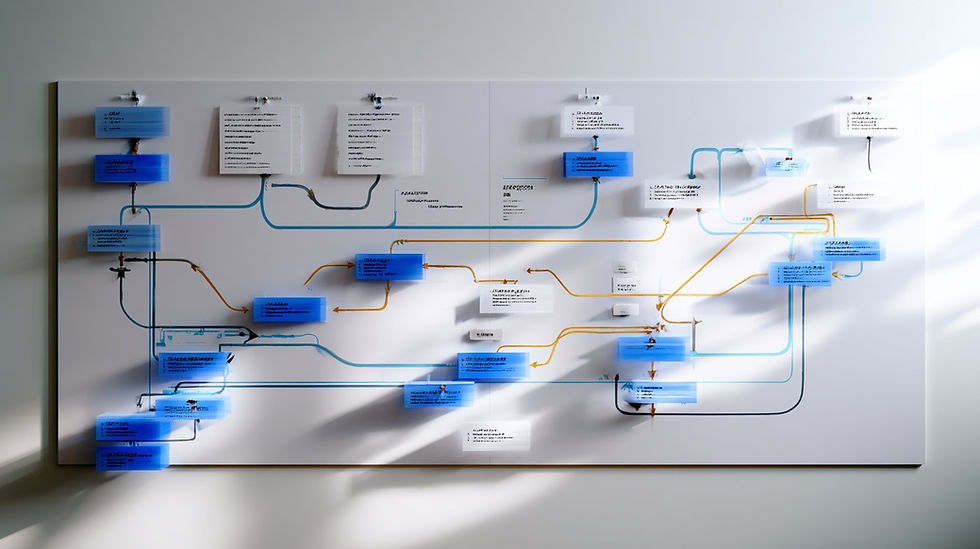

▼ シームレスな業務統合の実現

「くうきのように使われる」状態では、AIの活用が意識されることなく、リサーチ、分析、可視化、自動化といった一連のワークフローに自然に組み込まれています。

例えば、営業担当者が顧客訪問前の準備において、顧客企業の最新情報収集、業界動向の分析、カスタマイズされた提案資料の作成、想定質問への回答準備まで、一連のプロセスがAIのサポートを受けながらスムーズに進行します。この時、担当者は「AIを使っている」という意識よりも、「いつものように準備を進めている」という感覚で作業を完了できます。

このシームレス統合により、新しいツールを学習するストレスや、作業の中断によるロスが最小化され、本来の業務に集中できる環境が実現されます。

▼ 「当たり前」のパートナーシップ

最終的には、AIの活用が特別なタスクではなく、日常業務の一部として当たり前に行われ、継続的にビジネス価値を創出するパートナーとして位置づけられる状態を目指すべきです。

この段階では、チームメンバーの一員としてAIが認識され、「AIに相談してみよう」「AIの意見も聞いてみよう」という自然な発想が組織文化として根付いています。重要な意思決定において、人間同士の議論と同じレベルで、AIからの情報や分析結果が考慮される状態です。

▼ 事実:「くうきのように使う」状態を阻む現在の課題

多くの企業がAIの理想的な活用状態に到達できない背景には、いくつかの共通する課題が存在します。これらの課題を明確に理解することが、解決策を見つける第一歩となります。

■漠然としたAI活用への期待と質の低い出力

現在多くの企業で見られるのは、「AIに何か手伝ってほしい」という漠然とした要望です。具体的な要件定義が不明確なため、AIからの出力が期待に応えられず、結果として「AIは使えない」という誤った結論に達してしまうケースが頻発しています。

例えば、「売上向上のためのアイデアを出してほしい」という抽象的な依頼では、AIは表面的で汎用的な提案しか生成できません。一方、「既存顧客の購買データから、購入頻度が低下している顧客セグメントを特定し、それぞれに適した再エンゲージメント施策を3つずつ提案してほしい」という具体的な指示であれば、実用的な成果を得られます。

■技術の複雑性とROIの不透明さ

生成AIは高度なアルゴリズムを基盤としており、効果的な活用には一定の専門知識が必要です。しかし、多くの企業でAI人材が不足しており、適切な導入や運用ができない状況が続いています。

さらに、初期投資に対するROI(投資対効果)が明確でないことも、組織的な導入を阻む大きな障壁となっています。AI導入による効果は定性的な側面も多く、従来の投資評価手法では測定しにくいため、経営層の理解を得るのが困難な場合があります。

■倫理的・セキュリティ上の懸念

AIモデルのバイアス、データプライバシー、情報漏洩のリスクなど、倫理的課題やセキュリティ対策への対応不足も、安心してAIを活用できない要因となっています。

特に機密情報や個人情報を扱う業務では、AIサービスへのデータ送信に伴うリスクを適切に管理する仕組みが不可欠ですが、多くの組織でその体制が整備されていません。

■組織文化とスキルギャップ

新しい技術導入には必然的に失敗が伴いますが、それを許容しない組織文化も大きな障害となります。AI活用では試行錯誤を通じた学習が重要ですが、失敗を恐れる文化では、積極的な実験や改善サイクルが回らず、結果として活用レベルが向上しません。

また、AI技術力、ビジネス洞察力、人間中心スキルといったハイブリッドスキルを持った人材の不足も深刻な課題です。

▼ 課題の根本原因

これらの課題の根本には、AI活用を「技術導入」として捉える従来の発想があると考えられます。真の解決には、AI活用を「業務プロセスの再設計」や「組織能力の向上」として位置づけ、技術面だけでなく人材育成や組織文化の変革を含めた包括的なアプローチが必要でしょう。

▼ 「くうきのように使う」状態の実現

AIコンサルタントとして「くうきのように使う」状態を実現するためには、技術的な支援を超えた包括的な価値提供が必要です。以下、具体的な施策と提供価値について詳述します。

■戦略的なプロンプト設計の標準化と深化

最も重要な価値提供の一つは、プロンプト設計の標準化と深化です。経営課題から部門課題、個人課題への連鎖を理解し、5W1H+So What?のフレームワークで情報を整理することで、AIへの指示を具体的かつ成果に直結するものに変換します。

具体的には、徹底した要件定義と構造化を通じて、「何を」「誰が」「いつまでに」「どのような品質で」「なぜ必要か」「どのような影響があるか」を明確にします。これにより、AIの出力が期待と合致し、実用的な価値を生み出せるようになります。

さらに、業界・タスク特化型テンプレートの開発により、短時間で高品質なプロンプトを再現性高く作成できる仕組みを構築します。業種別ベースプロンプトやタスク別拡張モジュールをテンプレート化することで、個人のスキルに依存しない標準的な品質を担保できます。

■人間とAIの最適なワークフロー設計と自動化

RACIマトリックス応用モデルなどを用いて「AIが得意な部分」と「人間がやるべき部分」を明確にし、役割分担を最適化します。情報収集やデータ抽出はAI、ビジネス視点での修正やストーリーテリングは人間が担当するといった具体的な分業設計を行います。

プロセスの自動化においては、PythonやGAS(Google Apps Script)などのプログラミングを活用し、レポート作成、会議スケジューリング、既存システムとのAPI連携などを自動化します。また、AIエージェントによる複数タスクの同時並行処理で時間効率を飛躍的に向上させます。

■技術進化への継続的な適応と最適化

創造性、分析精度、スピード、コスト感度といったタスク特性に応じて、最適なAIモデル(Claude 3 Opus、GPT-5、Gemini Pro、Mistral Largeなど)を選定し、複数ツールを組み合わせることで相乗効果を最大化します。

継続的な技術キャッチアップとして、週次での主要AI研究所のブログ・論文チェック、月次でのベンチマークテスト、四半期でのハンズオン参加などを通じて最新技術動向を把握し、技術ロードマップを定期的に更新します。

▼ 組織全体のスキルアップと文化醸成

■ハイブリッドスキルツリーの育成

プロンプトエンジニアリングやモデルアーキテクチャ理解といったAI技術力に加え、業界ドメイン知識や経営フレームワークなどのビジネス洞察力、クライアントコミュニケーション、倫理判断力などの人間中心スキルをバランス良く強化します。

この総合的なスキル開発により、単なる「AIユーザー」ではなく、「AIと協働してビジネス価値を創造できる人材」を育成します。

■ナレッジマネジメントの確立

プロンプトログ分析、成功・失敗事例の蓄積、モデルパフォーマンス比較、クライアントフィードバックの統合などを通じてナレッジベースを構築します。社内コミュニティや勉強会での共有により、組織全体のAI活用レベルを底上げします。

■実践と失敗を許容する文化の醸成

小規模なPoC(概念実証)から始め、迅速なフィードバックループを回しながら継続的に改善していくPDCAサイクルを徹底します。失敗から学ぶ文化を組織内に定着させることで、積極的な実験と改善が促進されます。

▼ 成果の可視化と倫理的な運用

■KPI体系による効果測定

プロンプト効率、AI活用率、クライアント満足度、コスト削減率などの定量・定性的KPIを設定し、定期的にモニタリングすることで、AI導入の具体的な成果を可視化します。これにより継続的な改善を促し、投資対効果を明確に示すことができます。

■リスク管理フレームワークの導入

多モデルクロスチェックによるバイアス検出プロトコル、重要な判断におけるヒューマンオーバーライドポイントの設定、AIが参照した情報源を明確にする透明性レポートの自動生成などにより、倫理的リスクを管理し、クライアントへの説明責任を果たします。

▼ まとめ:「空気のようにAIを使う」未来への道筋

生成AIが「空気のように使われる」状態は、単なる技術の普及を意味するのではありません。それは、人間とAIが最適な役割分担の下で協働し、継続的にビジネス価値を創造し続ける、新しい働き方の実現を意味します。

この理想状態に到達するためには、技術面の課題解決だけでなく、組織文化の変革、人材育成、リスク管理体制の確立など、包括的なアプローチが不可欠です。AIコンサルタントの真の価値は、これらの複雑な課題を統合的に解決し、クライアント組織の持続可能な成長を支援することにあります。

「空気のように使う」状態は決して遠い未来の話ではありません。適切な戦略と実行により、今すぐその第一歩を踏み出すことができるのです。

Comments