AIアスリートコース - 経営者へのAI実装支援方法

- Oct 2, 2025

- 6 min read

経営層向けAI導入支援サービス「AIアスリートコース」の実装支援をイメージしていただくための記事となります。本記事では、対話型AI(大規模言語モデル=LLM)のプロンプト調整を通じて経営者のニーズとAIの機能をシンクロ(同期)させ、組織内に安全かつ効果的に展開する方法を解説します。

経営者のニーズとAIの機能をシンクロ(同期)させるとは、「経営者の意図・知見」と「AIの知能・情報処理能力」を対話型のプロンプト調整によって同調(シンクロ)させ、経営課題の解決や業務効率化を図るサービスです。そのユニークなポイントは、単にAIシステムを導入するのではなく、経営者本人がAIとの対話を通じてAIの振る舞いを調整し、自身の考えや意図をAIに反映させていく点にあります。いわば経営者とAIの「協奏」を支援するサービスです。

このサービスの進行は大きく二つのフェーズに分かれます。

1. AIアスリート・セッション(調律フェーズ): 実装支援者がファシリテータとなり、経営者とAIの対話をモデレートしながらプロンプトを調整します。経営者が望むAIのアウトプットやトーンを引き出すため、複数回の問いかけと応答を繰り返しつつプロンプトを磨き上げます。まさにコンサルタントとクライアントとの対話型のチューニング作業であり、経営者のニーズにAIを「合わせ込む」プロセスです。このフェーズでは後述するように1プロンプト単位の詳細なステップを踏み、経営者との丁寧なコミュニケーションを重ねます。

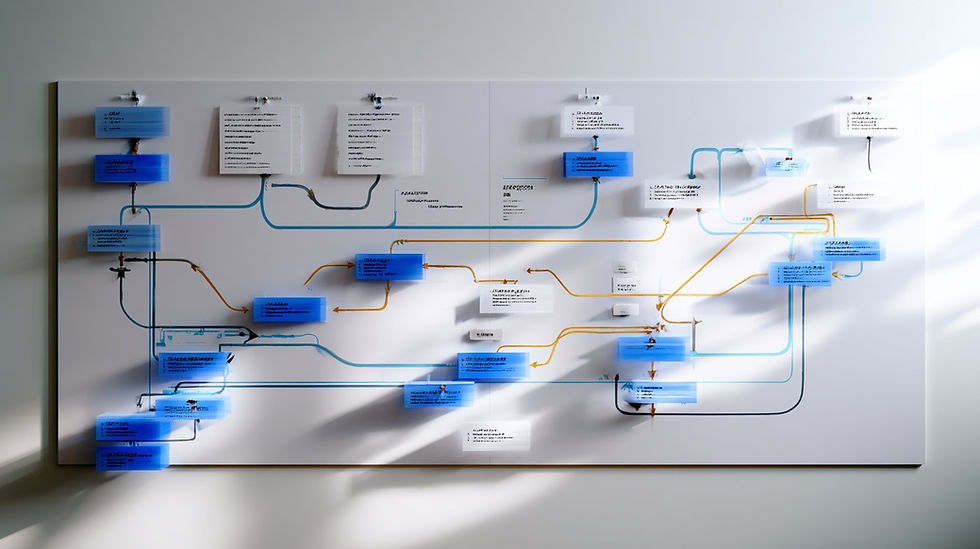

2. 組織展開フェーズ(導入フェーズ): シンクロチューニングによって得られたAI活用の成果(調整済みのプロンプトや設定等)を、経営者だけでなく組織全体で有効活用していく段階です。具体的には、他の役員や現場スタッフへの周知・トレーニング、AIシステムの社内展開、運用ルールの策定、効果測定などが含まれます。導入フェーズでは業務分析手法を用いてステークホルダーやプロセスを整理したり、部署横断のワークフローを明確化したりすることで、円滑な組織内導入を図ります。

この2フェーズを通じて、最終的には経営者とAIが息を合わせて課題解決に取り組む体制を確立し、それを組織全体の生産性向上につなげることがゴールです。

AIアスリートコースの核心は、まさに「コンサルタントによるAI対話の精密調律」にあります。経営者とコンサルタント(AIコーチ)が1対1で着席し、経営者が日々の業務で感じている課題や、どうしてもスムーズに進まない意思決定の現場を具体的に棚卸しします。ここで重要なのは、単なる情報収集に留まらず、「どのような利活用を求めているのか」「何を重視するのか」といった個性の深堀りです。例えば、業務自動化ひとつ取っても、文章の要約、経営の壁打ち、議事録作成などまずはどの分野から始めたいか。その「手触り」を、AIの応答として再現できるように調整を繰り返します。

プロンプト調整は一度きりの作業ではありません。経営者の新たな課題の変化に応じて、都度「現在のニーズ」に最適化し続ける必要があります。そのため、コンサルタントは「1プロンプトごとに改善点を洗い出す」「AIの出力に“違和感”を覚えたら、すぐ微調整を施す」といった細やかな相談にのります。経営者自身の「そうそう、これなんだよ!」という納得の声が聞けるまで、出力の粒度・フォーマット・根拠の付け方・トーンなどを洗練するための伴走を続けることがこのフェーズの醍醐味です。

また、AIアスリート・セッションでは、短期記憶と長期記憶の設計も実務の核心となります。経営者とのやり取りで得られた重要な判断基準や好みの表現、外せない根拠データなどをAIのプロンプト(あるいは周辺の設定情報)に盛り込んでいくことで、AIが“その人ならではのセンス”を吸収できるようになります。必要に応じて「今月だけ覚えていてほしい一時的な要件」と「半年は忘れないでほしい経営方針」などを整理し、保存ルールと場所の明示を徹底します。

さらに、「組織展開フェーズ」へと進むときには、経営者個人に合わせて調律されたAI活用法を、そのまま組織全体の型へと転写する必要があります。たとえば、経営者が「営業部門の会議要旨はこのフォーマットでAIにまとめさせると良い」と実感したノウハウを、社内のナレッジシェアの仕組みへと落とし込みます。このときに有効なのが、WBSなどの業務プロセス分析手法です。どの部署がどこまでAIに依頼し、どのフェーズで人が必ずチェックし(HITL)、どのタイミングで社内の誰に出力を配布するのか――こうした“分担と連携の地図”を見える化することで、AI導入のハレーション(誤解・反発・属人化リスク)を減らすことができます。

このような組織的展開が実現すれば、AIの価値は一人の経営者の効率化を超え、全社的な生産性の底上げにつながっていきます。各現場の担当者が、自分の言葉でAIに質問し、個別のナレッジを“現場用語”でやり取りできる――まさに「使えるAI」が日常の業務に根付くのです。もちろん、そのためには全社員向けの集合研修や、失敗事例のオープンな共有など、AIリテラシーを組織的に底上げする仕掛けも欠かせません。

当社のAIコースが掲げる最大の特徴は、「AI活用を現場目線で磨き上げ、組織に定着するまで伴走する」という“実装支援”にあります。現場で起こる違和感を解消し、全員が「これなら回せる」と自信を持てる仕組みが整うようにアドバイスする。その道のりでは、時に経営者がAIへの依存に不安を感じたり、逆に「AIが思ったより融通が利かない」と壁にぶつかったりすることもあるでしょう。そんなときは、ログ(対話履歴)を活用して、課題の原因を可視化し、「次の一手」をAI自身に提案させることも可能です。

実装支援者が目指すべきは、AIを「なんとなく使っている」状態ではなく、「この領域ならAIに任せて良い/ここから先は必ず人が見る」といった判断基準と運用ルールを明文化し、それを現場で習慣化することです。そのため、プロンプトやガイドライン、日々のナレッジを誰もが参照できる「業務ライブラリ」として整備し、マニュアル化しておくとよいでしょう。

AIアスリートコースは「導入して終わり」ではありません。むしろ定着と進化のフェーズでこそ、現場の知恵とAIの知能が有機的に融合し、持続的な生産性向上が生まれていきます。現場で「これが欲しかった」と感じるプロンプトや、難しい課題の突破口となった応答例を、組織の財産として蓄積し続けることで、AIが単なる外部ツールではなく、“あなたの組織の外部脳”として息づく――それがAIアスリートコースの理想です。

このコースを通じて、経営者やDXリーダーは単なる“ユーザー”を超えて、AI活用の旗手となります。社内外のイノベーションをリードし、現場に“対話と実装”の文化を根付かせる。そのきっかけとなる伴走型の導入法が、当社コースなのです。

そして最後に強調したいのは、AI導入で最も重要なのは「テクノロジー」そのものではなく、それをどう“自分たちの文脈”に適応させ、走らせていくかという人間中心のプロセスです。AIが組織にとって本当に価値ある存在になるためには、経営者の“問いかける力”と実装支援者の“チューニング力”、現場の“回し続ける力”が合わさる必要があります。

これからの時代、「自分流のAI」を持つことは組織の強みそのものです。AIアスリートコースは、その実装を通じて、あなたの意思決定のスピードと解像度を確実に高め、組織の地力を底上げします。まずは一歩踏み出し、“あなたのためだけのAI”を手に入れてください。その日から、あなたの経営は確実に加速します。

Comments